この映画好きかも。Wikipedia見たら石川寛監督これ含めて3作しか映画撮ってないんですな。年の割にはあまりに寡作すぎる。どうでもいいがちょいちょい清涼飲料水のCMっぽいカットがあると思ったらビタミンウォーターのCMとかやってた。

見ようによっては「害虫」の続編じゃないですかねこれ。というより、ティーンの宮崎あおいの醸し出すあの筆舌に尽くしがたい存在感からこっちが勝手に読み取ってしまうのかも。とはいえ、姉の事故を間接的にとはいえ引き起こしたのユウだと考えるとやっぱり「害虫」じゃないかと。

それにしてもディスコミュニケーションな映画である。

基本的にはユウとヨースケの二人の話として完結している。にもかかわらず、コミュニケーションが絶妙に成立していない。というより、ディスコミュニケーションが成立してしまっているというべきだろうか。

二人のディスコミュニケーションの仲立ちとしての存在がユウの姉なのだろう。ほとんどそれを発生させる装置あるいは機能そのものとすらいえるのではないかとすら思える。

ユウと姉との掛け合いは、それ自体が少ない上にどこか説明的。姉の過去の出来事によるところがあるのかもしれないが、むしろ話題の中身(きっかけ)がヨースケを中心としているところにある。

その上、ヨースケにしてもユウにしても二人の会話の話題はほとんどがユウの姉を経由している。

二人の(ディス)コミュニケーションは明らかに空転しており、その間を埋めるように都度都度に渡って空模様がインサートされる。しかも、全体的に暗い色調でありながらも空模様は実に多様。それが直接的に心象風景を表しているとは思わないが、それでも何かを読み取ってしまう。

基本的に二人のやりとりは土手で交わされる。常にその背後には空が横たわっており、もどかしく「空」々しいユウの(自己)欺瞞の下に潜む本音を白日の下に晒してくれる。学校での二人のやりとりが土手のそれよりも遥かに明らかに白けているのはそこに空がないからだ(もっとも、真に二人が向き合い、まさに太陽に向かっていくのはエンドロールの映像でなのだけれど)。かように、空は本作における重要な意味を成す。

とはいえ、空疎な姉との会話に比べてユウがヨースケと話してる時は生き生きとしたエチュード的な趣さえあるわけで、だからこそ彼女の言葉・ヨースケに対する自己欺瞞による思いやりが痛切に伝わってくる。

それに対して高校時代のヨースケはそんな空疎なユウの姉に対して好意を持っている(17年後の彼のセリフから考えるとこれはブラフでむしろ彼すらもユウの姉を媒介していたのではないかとすら思えるのだけれど)。

理由は分からない。単に色気づいてきた(17歳でそれは遅いけど)思春期男子が年上の女性に憧れているだけなのか、ヨースケの中に潜むある種の空っぽさを空疎な彼女に見出していたのか。

ユウの姉は空疎であるがゆえに何でも受け入れてしまうのだから、そこに何かを勘違いしてしまうのも無理からぬ話ではあるのだけれど。ユウに言われたからって普通は行かないだろうし、ユウの(ヨースケの)鼻歌に対する言動も浮薄だ。まあそれは隙を見せたユウが悪いのかもしれないけど(笑)。

まあ、だからユウも姉を介してしかヨースケと意思疎通できないのだろう。

ことほどさように、それぞれの人物がそれぞれと向き合うことができないていない。

それは不自然なほど正面からだけで完結するしっかりとしたショットがほぼないことにも通じる。それっぽいバストショットがあっても、極めて照明の少ない(というか使ってない?)部屋だったり、どこかかぶいた姿勢だったり半身だったりする。

それこそ、意図せずに本質に直面した(させられた)のはヨースケがエロ本買った時くらいじゃなかろうか。そこからの匂いのくだり。

姉を介してしか(まあ匂いのくだりも姉なんだけど)接することができなかったユウに、ヨースケの本質に向き合いきることはできなかった。

それから姉の事故があり、二人がやりとりをすることが亡くなって17年が経過する。さもありなん。

この後半パートでは主観が交代する。高校時代では観客はユウの立場から世界を見る。17年後ではヨースケの立場からになる。それはモノローグからも明らかで、ことことに至ってようやく双方の矢印を把握するわけでござんす。

だからこそ、二人の一人称を通過してようやくあのエンドロールに至る、という流れは綺麗に収まるところに収まったといえる。まあ西島秀俊が刺されたときは「やっぱり害虫じゃねえか!」と思ったりもしたんですけど。にしても、17年後のユウに永作博美をキャスティングしたのは我が意を得たり。以前から宮崎あおいと永作博美は雰囲気とか笑い方とか似てると思ってたので、それが勘違いじゃないということが認識できたよかった。虎美のくだりはいらないっていうか、ヨースケも事故の方が因果応報というか因果を回収した感じでそっちの方が収まりも良いしくどさも目減りしたと思うんだけど。まあ無粋か、それは。

あと最後にタイトル持ってきてもいいと思うんですけどね、これ。ついでにタイトルに含まれる句点はたぶん藤岡弘、のそれと同じ。

キャストの妙と編集(あと照明とか)のおかげで妙なリアリズム持ってるけれど、現実はこんなロマンティックな展開はありえないので好きな人にはちゃんと好きと伝えましょう。

どうでもいいがクレジットで西島秀俊と永作博美の下が瑛太なのカワイソス。

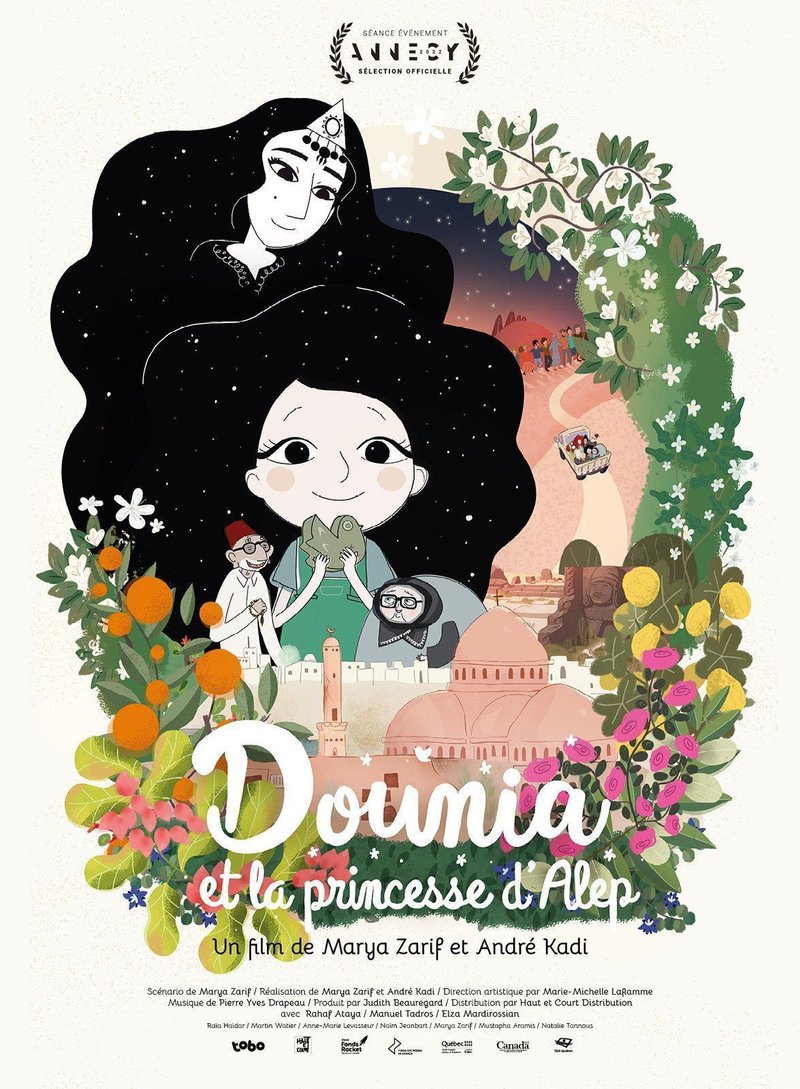

「ドゥーニャとアレッポのお姫様」

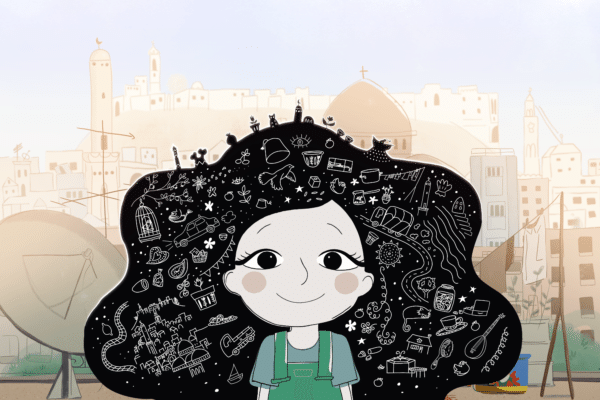

日本の深夜(に主に放送されている)アニメばかり(といいつつ夕方アニメもそれなりに)見ていると、こういうシンプルなキャラクターデザインのアニメを観ることがかえって新鮮に思えたりする。

もちろん、ショートアニメなんかでは日本でも現在進行形で放送してるし「すみっコぐらし」の劇場版なんかもあるので、まったく見かけないというわけではないのだけれど、極めて「キャラクター」化された国産アニメのそれに比べると、この「ドゥーニャ~」におけるキャラデザ(を含めた背景などの美術全般)のシンプルさというのは、むしろアニメーションの原初的な面白さみたいなものに寄っているように思える(イメフォがやりそうなアレ)。

などと書いておきながらこの「ドゥーニャ~」はテレビシリーズでありすでにシーズン2まで作られているという。そもそも本作は総集編的色合いが強いようだ。

おもっくそキャラクター化されてるじゃねーか!というセルフツッコミは棚に上げて続ける。

いや、アニメーションの感じがアダルトスイムとかあそこらへんで観る(ていうかR&Mとか)感じだったので、薄々感づいてはいたのだが、キービジュが「ブレッドウィナー」とか「ソング・オブ・ザ・シー」みたいな感じだったので……。

ところで、アニメーションとは世界を一から描く(創る)ことである、というのはよく言われることだが、だとするならばそれは実写以上に作り手の世界へのまなざしが映像に反映されるということになる。

であるとすれば、本作において作り手が世界に向けるまなざしはやはり「やさしさ」だろう。無論、シリアの現状を割と普通に描いている(というか本筋はドゥーニャ一家が難民になってカナダに移住するまでの話なので)のだが、それをファンタジー(虚構)によって下支えすることで文字通り「励まして」いる。

そこに現実を見出そうとする(ある種の残酷さを伴った)リアリズムはない。その点で「ブレッドウィナー」とは異なっている。

たとえば最序盤、食事の用意に際しテーブルの上に料理の盛られた皿を置くシーン。あのさりげないリアリティの欠如、現実に肉薄しようとするアニメーションの方向性(それは作画の良さとパラフレーズしてもいいかもしれないが)とは違う。本来そこに伴う物理法則のなす無慈悲さのようなものがない。

いや、正直なところ「パンズラビリンス」的なアレを疑ったりもしたのだけれど、ニコイチの石像の完全なるファンタジーがドゥーニャのフィルターを通していない(はず)のだからその考えは棄却できるだろう。イシュタルの加護のようなものがあまりにも自然に具現化するのも、じーさんの光に包まれたあの描写にしても、それはこの映画が根っからのファンタジー(の視線)でできているからだ。

この感覚は絵本を読んでいるときのそれに近い。

単純なキャラデザではあるけれど、しかしドゥーニャの髪に込められた寓意はめちゃくちゃスケールがでかい。彼女のもっさもさの黒髪には、彼女の名前が指し示すように世界=宇宙が内包されている。もちろん、あの無数のこまごまとした白い斑点は髪の毛の艶表現でしかない。おばさんにもそれがあるように。

しかし、彼女の母親から受け継いだその髪毛は、夜の名を持つライラの髪の毛を宿したドゥーニャ(世界)=の髪の毛にこそ表象される。そして、ある意味ではこの世界にファンタジーを彩っているのは彼女の想像力それそのものだということすらも暗示している。

これが私の妄言ではないと確信したのは、やはりキービジュにおける描かれ方だった。2種類のキービジュのうち、どちらともからそれは読み取れる。

まあ変に大仰なこと書きましたけど「ナスのジャムを作るのに一晩月の光で焼く」とか「満月の夜にピスタチオの殻が開く」とか言い具合にポエティックなセリフがあってよござんす。

「持ちましょう」→「めちゃくちゃ重いっ」の流れとか地味に笑える部分もあるし。

もし国内でもテレビシリーズをやるなら観たいかな。

ミロス・フォアマン監督か。にしてもこの映画、すげぇ怖いんだけど。

話としてはオオカミ少年のそれと同じ。あるいは、藤子・F・不二雄とかミステリーゾーンとかそういう系譜に連なるのだろう。

それにしてもこの時期のジム・キャリーの作品選びというか、彼に向ける大衆の視線(を利用した作り手の作為)というものがどういうものだったのか、「トゥルーマン・ショー」と合わせて考えると中々えげつない気がする。ジム・キャリーはたしか双極だったと思うのだが、さもありなんというか。

ほとんど脅迫症的に現実を茶化そうとする営みは、本当に癌だと発覚した後ですら往年の女優を死から生還させるというショーを披露してみせたときに極を迎える。

所々でアンディの死に対する恐怖の吐露(スピった怪しい施術も含め)も、それまでのすべてが彼による作為であることを見せつけられた観客にすら本心なのかどうかと猜疑心を喚起させる。

この映画がエンドロールから始まり、そのエンドロールすらも茶化すことから始まり、その映像がかけられながら彼の死によって完結(死に顔のトランジッションがまたゾッとする)する。まるで虚構のアンディが現実のアンディ(の死)を茶化すように。

幼児期のアンディが壁に向かって芸の練習をしていたのも、「トゥルーマン・ショー」で最後に壁の向こう側へと越境したトゥルマン(ジム・キャリー)のことを思うと、そこに現実と虚構の彼我のボーダーを見出したくなる。彼は結局、虚構の中でしか生きられない人間だったのだ。父親に言われて人の目の前で芸の練習をするにしても、妹を自分の部屋に連れ込んで見せるという「壁」の中でこそ行われるわけで。

ある意味でこれはコメディアン(アンディ的にはそう呼ばれるのは好ましくないのだろうが)の「現実(の出来事)を茶化す」という営為…レーゾンデートルのまさに体現なのではないかとすら思えてくる。

「サウスパーク」と違ってアンディ・カウフマンは現実の真っただ中にいながら現実をパロディ化するという空恐ろしい無間地獄のような戦いを挑んでいた。

「トゥルーマン・ショー」を含めメタフィクションの構造を持った本作だけれど、散々書いてきたようにこれはアンディ=ジムの切なくなるほどの必死さ、家族にすら疑われるほど現実に抗うその姿に胸を打つ映画なのでは。

「回路」